大爆笑でした!

桂かい枝さんの日本語での落語。会場に集まった100人。最初から最後まで本当によく笑っていました。インフルエンザから始まり暗いニュースが多い昨今、笑うということは健康にいいですね。明日も楽しみです。

桂かい枝さんの日本語での落語。会場に集まった100人。最初から最後まで本当によく笑っていました。インフルエンザから始まり暗いニュースが多い昨今、笑うということは健康にいいですね。明日も楽しみです。

高座ができあがりました! 今夜のEXPO寄席にもたくさんの人(100名を超える)が来てくれそうです。中には純粋な落語ファンも。いいことですね。十勝でかい枝ファンが増えるのは。では、今夜!

第2回「松下時代~国際ビジネスマンを夢見て~」

http://www.eiken.or.jp/bulats/kenscafe/special05.html

英語EXPOに配る資料の袋詰めがスタートしました。帯広でこんな大きな企画ができるのもたくさんのスポンサーのおかげです。今年も協力して頂いたみなさんありがとうございました。申込み先着50名の方にはスポンサーからの賞品を用意しています。24、25日の受付順に好きなものを選ぶことができます!

後援:十勝毎日新聞社、北海道新聞帯広支社、AERA English、(社)全国外国語教育振興協会

特別協賛:(財)日本英語検定協会、教育出版(株)

協賛:(財)国際ビジネスコミュニケーション協会 TOEIC運営委員会、ジャパンタイムズ出版局、中経出版、DHC、松香フォニックス研究所、オックスフォード大学出版局、 ケンブリッジ大学出版局、マクミラン ランゲージハウス、イーオン、SEA国際教育研究所、 ハイツセンター・イングリッシュスクール

協力:北海道ホテル、朝日堂、はるこまベーカリー、オランジュ、山川農場、十勝野フロマージュ、鎌田商事北海道支店

あれよあれよという間に英語EXPOが明日になってしまいました。まだまだ準備ができていません。今日一日でなんとかしたいと考えています。まあ、いつものことです。今年のEXPOには、170名の申込みがあります。遠くは四国、高知。近くはわかば町内会。もちろん、札幌はじめ多くの市町村から。本当にありがとうございます。特別講師の桂かい枝さん、田尻悟郎先生の貴重なツーショットを見つけました! では、明日。お持ちしています!

中経出版から出た私の3部作(『1分間英語で自分のことを話してみる』『3行英語で自分のことを書いてみる』『自分の気持ちを3分間英語でつぶやいてみる』の表紙のオリジナルイラストがフレームに入りました! 本とは違い控えめな色使いでとても気に入っています。作者の両口実加さんのセンスが伝わってくる作品です。英語EXPOのときに飾ろうと考えています。

作品:http://www.d1.dion.ne.jp/~ryoguchi/mikatop.html

「ベンチが見る風景」ではなく「ベンチがある風景」ですね。これもシリーズで撮りたいと思います。後姿が美しいもの、反対にやはり前からが魅力的なもの。人間も物も同じですね。

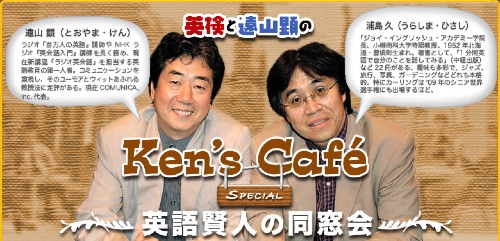

「STEP BULATS通信」No. 14(日本英語検定協会10月15日発行)に遠山顕先生との対談が載りました。これはポットキャスト「Ken’s Cafe」で放送される6回分をまとめたものです。この冊子は英語EXPO参加者全員に配られる袋の中に入っています。参加者以外で「ぜひ読みたい」という人はジョイのインフォメーション・コーナー(どこにある? B館の入り口の告知版の下です!)にあります。

多くの方々(2名ですが)からのリクエストにこたえ、私が撮影した写真の絵はがきを発売することになりました。第一弾は9枚。1枚以外は全てこのブログのMy Photoシリーズで紹介したものです。1枚50円。発売は24日(土)EXPO初日です。ものによっては売り切れが予想されます(?)。早めにお求めください。

元ジョイ生、流(ながれ)の新しいシングルが発売になりました。流の作詞・作曲による「幸福駅」はなかなかいい! どんな分野でも同じですが、「続けられる」ことが一番です。「三角堂」を解散してからソロ活動へ。最近はライブの数も増えてきました。11月6日(金)には、新得でライブがあります!

http://nagare.us/

晩秋、いい響きだと思いませんか。これから1ヶ月ぐらいの季節が私は一番好きです。いろいろな写真を撮ってみたいと思っています。楽しみです!

17日、正規留学準備教育機関「SEA国際教育研究所」(札幌)に頼まれセミナー講師をつとめてきました。話のタイトルは「英語は継続反復力」。音読の話を中心にさせてもらいました。ところが恐れていたことが起こりました。私のセミナーの内容よりも、最後に紹介した私の写真の方が評判がよかったようです。途中でスライドショーを止めようとしたのですが、若い人たちからもっと見たいというリクエストが。「英語も教えられる写真家」への道が一歩近づきました!

SEA国際教育研究所:http://www.seaedu.co.jp/